Vidéo

Mobilités

Quels sont les enjeux en terme de mobilité de la région sud ?

Jean-Pierre Serrus - Vice-Président Transports et Mobilité Durable chez Région Sud, Maire de La Roque-d’Anthéron.

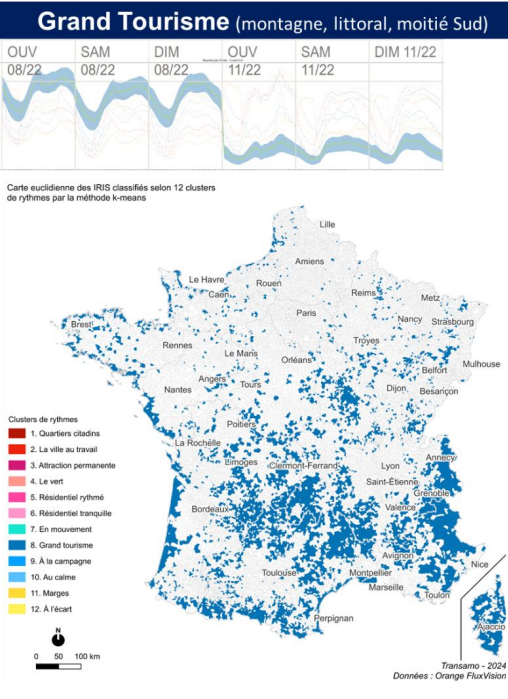

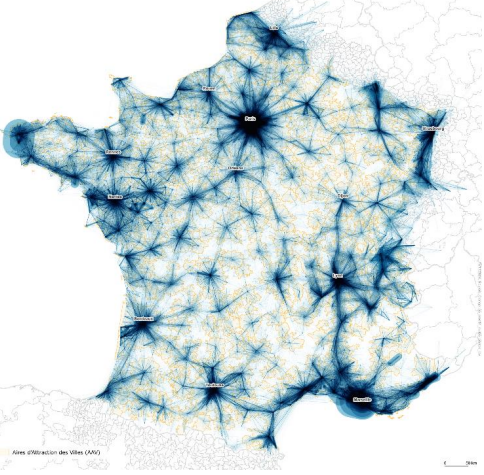

La région Sud : 5 millions d’habitants, six départements, une franche côtière plutôt très peuplée et puis région plutôt montagneuse et des zones périurbaines, voire rurales, donc une très forte diversité. Quatre métropoles : celle de Nice-Côte d’Azur, celle de Toulon Provence Méditerranée, celle d’Aix-Marseille Provence et celle d’Avignon. Des enjeux climatiques importants : nous sommes en hotspot du changement climatique. Et puis pour en citer une 4e, nous organiserons les Jeux Olympiques d’hiver en 2030, candidature commune avec Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes françaises. En tout cas, nos trois départements sont concernés, avec en particulier le pôle de Nice où auront lieu les épreuves de glace et le pôle de Briançon avec Serre Chevalier et Montgenèvre pour des épreuves de ski.

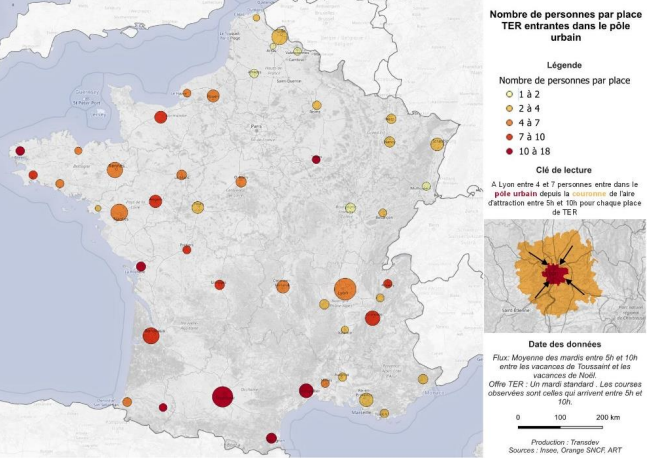

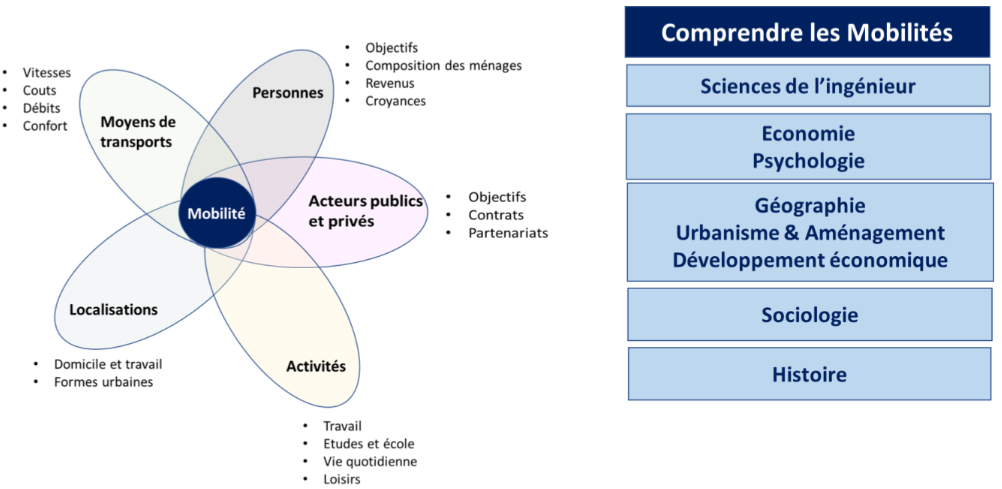

Elle est essentielle. On passe finalement d’une mobilité essentiellement axée sur la voiture individuelle et sur une approche individuelle des déplacements, pour des raisons de transition écologique mais également de qualité de vie et de développement des activités, notamment de l’économie. Nous devons assez rapidement – dans la décennie en tout cas, c’est l’objectif que nous nous fixons avec l’exécutif de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – finalement passer à une mobilité basée sur l’intermodalité. Le matin, bon, on peut être à pied ou à vélo, dans la journée en autocar ou en covoiturage, et puis le soir retrouver son vélo ou sa marche à pied, et peut-être entre-temps être passé d’un territoire à un autre avec un train ou avec une ligne express régionale.

Donc c’est cette intermodalité qui, évidemment, va être le secret de la réussite de tous les challenges que nous nous sommes lancés, avec les enjeux que j’ai rappelés. Et évidemment, au centre de tout ça, il y aura les pôles d’échange multimodaux. Il faut qu’évidemment toutes ces modalités connectent également le système d’information de billettique pour pouvoir accompagner, assister celles et ceux qui ont à se déplacer.